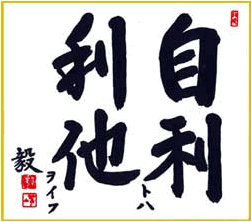

自利利他

∞

狭山市加佐志

TKC全国会の基本理念である「自利利他」について、飯塚毅初代会長は次のように述べています。

|

大乗仏教の経論には「自利利他」の語が実に頻繁に登場する。解釈にも諸説がある。その中で私は、「自利とは利他をいう」(最澄伝教大師伝)と解するのが最も正しいと信ずる。 仏教哲学の精髄は「相即の論理」である。般若心経は「色即是空」と説くが、それは「色」を滅して「空」に至るのではなく、「色そのままに空」であるという真理を表現している。 同様に「自利とは利他をいう」とは、「利他」のまっただ中で「自利」を覚知すること、すなわち「自利即利他」の意味である。他の説のごとく「自利と、利他と」といった並列の関係ではない。 そう解すれば自利の「自」は、単に想念としての自己を指すものではないことが分かるだろう。それは己の主体、すなわち主人公である。 |

|

また、利他の「他」もただ他者の意ではない。己の五体はもちろん、眼耳鼻舌身意の「意」さえ含む一切の客体をいう。 世のため人のため、つまり会計人なら、職員や関与先、社会のために精進努力の生活に徹すること、それがそのまま自利すなわち本当の自分の喜びであり幸福なのだ。 そのような心境に立ち至り、かかる本物の人物となって社会と大衆に奉仕することができれば、人は心からの生き甲斐を感じるはずである。 (『TKC会報』1998年新年号)

|

先哲の指針

「自利とは利他をいう」これは伝教大師のことばである。

利他の他は対象物(客体)という意味であって己れの五体のすべてをも包含するものである。

これに対して自利の自は、主体たる一心、即ち空を意味している。

自利とは利他をいう

人間にとっての認識の客体は、最澄によれば諸法または一切法、道元によれば一切法と呼ばれ、主体は、両者いずれも、一心と表現している。

マルクスは、言語もまた物質的なるものだといったが、言語が社会の産物であり、人間にとって一種の客体であるという点で、その言葉は正しい。

自利とは利他をいう。この言葉は、今から1300年前に比叡山を開いた伝教大師(最澄・28歳で桓武(かんむ)天皇の顧問をつとめた天才的な人)の言葉です。利他の他は、対象物(客体)という意味であって、己の五体のすべてをも包含するものである。これに対して自利の自は、主体たる一心即ち空を意味している。この理論的構造が分かるようになれば、会計事務所の大発展は間違いないところだ。日蓮も親鸞も法然も道元も、最澄が開いた比叡山で青年時代を過ごしている。そしてその哲学理論の精緻さは皆悩まされたようであり、無理もないところであった。今日それらが、『天台本覚論』という書名で総括され出版されている。

これを諸君が軽く読破できるようならば、公認会計士試験や税理士試験などは、問題なく突破しうるほどのものである。

空

最澄は、常に一心(空)を見、一切法を見なさいと言っている。空というのは主体のことで、主体を見なさいということは、己れの心の本体を振り返りなさいということだ。そして一切法を見なさいというのは、現象を見なさいということだ。相即の理を非常にていねいに説明している。それは、一心を見る心を消してから、一切法をみなさい、といっているのではない。同時なのだ。そうでないと、色即是空はなりたたない。ところで実は、その主体というのは、お互いはごみだらけなんだが・・・・・・・。

(飯塚毅「会計人の原点」45頁)

脚下の道

自分が二人いるんだ。

画く側の自分と画かれる側の自分だ。

この二人が問答をやるのだ。

ーー これが脚下を照顧する初めである。

(飯塚毅「会計人の原点」55頁)

TopPage

News&Topics

Access(交通案内)

Contact Us(お問合せ)

Piano

TopPage(2)

Business Contents(業務案内)

Fee(料金)

Altruism(自利利他)

True Self(自己探求)

FX Cloud System(クラウド会計)